大学3年生の彼がインターンシップに来てくれました。先月、「夏休みに入ったので私の息子を片桐さんのインターンシップで受け入れてくれませんか」と依頼があり、「良いですよ」と答えたことから、今日、インターンシップの初日としました。

彼のことは小学校5年生の時から知っています。当時、彼は少年野球チームの練習グラウンドで出会いました。少年野球大会にも応援に行ったことがあるのですが、その後、会う機会がありませんでした。そんな時にインターンシップの声がかかったものです。

小学生がもう大学生になっていたことも驚きますが、これまで取り組んだ実績を聴いて更に驚きました。在学中ですが、既に起業しており、経済産業省が募集した企画にプレゼンをして採択され、事業化に取り組んでいることを聞きました。また複数の会社から仕事の依頼を受けていることも聞き「今の大学生は凄い」と思いました。

現在、大手企業では兼業を認めていますが、大学生の間に起業することも珍しくない社会に入っています。

その他にもアジアを中心に外国にも出かけて見分を広げ、テレビ放送局でもアルバイトをしているなど活発です。そんな彼が「政治の世界にも関心がある」ということなので、今回のインターンシップにもつながっているのですが、起業やテレビ局での仕事、政治への関心など彼の前途は開けています。

本日は午後から「まちづくり」のシンポジウムに参加予定だったので、勉強のため彼も一緒に行くことにしました。テーマは「廃校となった吉原分校の校舎を残し、地域の文化や福祉などの活動拠点にすること」でした。吉原分校は廃校となり、令和7年9月和歌山市議会で校舎を解体、撤去するための予算が提案される予定だそうです。シンポジウムを主催した市民団体は「解体を阻止したいと考えています」との考えで、この集まりを企画したとのことです。事態は補正予算の提案にまで進んでいることから、阻止することは容易ではありませんが、分校校舎の価値を前提に、これを残すことが地域の財産になるとの思いから行動しています。

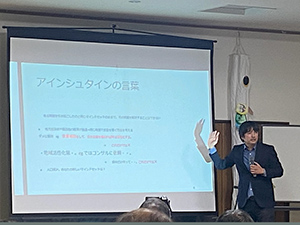

講演者の一人である足立教授は「アインシュタインは優れた言葉を残しています。『ある問題を引き起こしたのと同じマインドセットのままで、 その問題を解決することはできない』」という言葉を引用し、「『教育施設としての学校の役割は終えていますが、この木造校舎には価値があり、地域に残すことは意味のあること』だと考えることもできる」提案をしてくれました。

木造校舎の価値をどう考えるかは、人に依って価値観が異なるのでそれぞれですが、これだけ大勢が集まるほどのテーマなので、「撤去を考えている和歌山市教育委員会と、残すことを考えている市民団体の双方の立場で考えることの大切さ」を大学生に伝えました。

撤去賛成の立場で理論構成はできますし、校舎を保存する立場での理論構成も可能です。

「ケーススタディとして両方の立場で、この社会問題を考えてみると勉強になるよ」と伝えました。社会で起きている問題に正解はありません。現実として現れるのは判断した結果だけです。採用しなかった案は現実のものになりませんから「あの案を採用していたら」とはならないのです。今回のケースであれば、木造校舎を撤去すると判断すれば撤去した現実があるだけですし、保存すると判断すれば木造校舎が残るという現実があるだけです。

だから後になって「こちらが良かった」だとか「この判断は間違いだった」と言ったところで、何にもならないのです。やるかやらないかの判断を下した事例の結果として現れる現実は一つだけです。大学生の彼にとって、今、和歌山市で起きているこの社会問題を考える材料になると思います。正解がない問題を考えることが社会での勉強になります。

事務所での講義、シンポジウム参加、続けて「桐和歌会」会長を訪ねて彼を紹介して懇談、その後、事務所に戻り万博に関する打ち合わせも行いました。初日のインターンシップが良い経験になれば幸いです。