活動報告・レポート

2025年3月24日(月)

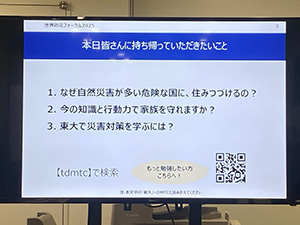

防災に関する会議

東京大学災害対策トレーニングセンター常務理事が出席する防災に関する会議に参加しました。同大学災害対策トレーニングセンターの活動や災害対策士資格について説明を聴かせてもらいました。

- 巨大地震や津波などの対策は、いつ何をするのかは明確に区切れるものではなく、時間の進行に応じてグラデーションのように変わっていくものなので、瞬時の判断は難しい特性があります。そのため巨大災害を想定し、どれだけ準備を整えておいたとしても現場は時間と共に都度変化するので、リーダーは現場の状況から的確に判断していくことが求められます。想定外は起きるものだとしても、対応するためには防災に対する基礎知識と専門知識があることが前提になります。これらの知識なくしてリーダーとして指揮することはできません。当然のこととしてこれらの知識があって現場の状況に応じて判断していくことが防災担当の役割です。

- 平時と有事をどう融合させていくのかを考えて備えることが防災対策です。平時にできないことは有事にできることはありません。平時にできていることが有事に際してできることなので、防災対策は平時の行動を膨らませて考えるようにすべきです。平時の考えや行動が有事において出てくるものです。

- 防災対策とはコストからバリューに変えることです。災害が発生してからまちやインフラを復旧するには莫大なコストが必要となります。それよりも災害が発生することを想定して可能な限り防災対策としてまちとインフラを強化しておくことで、災害発生時のコストは対策を講じなかった場合と比較して相当抑えられます。つまりまちとインフラのバリューを高めるまちづくりとインフラ形成を行うべきです。この考え方をすることで相当の復旧予算は削減できます。

- 現在のところ、和歌山県内では580地域が孤立集落になると予測しています。これだけ孤立集落が発生すると公助で対応できません。そのため災害への備えとしては日本を強靭化しておく必要があります。これはハード面を強靭化するのではなくて、人を強靭化することを意味しています。できるだけ多くの災害対策士を養成し、各地域に一人はいるようにしたいと考えています。災害対策士は最低3年に一度、知識と技術をアップデートするので、災害に対応できる人材として活躍できます。公助で全てに対応することは不可能なので、地域に防災対策士を配置することが人による日本の強靭化になります。

- 公助が弱いのは国民がそれを選択した結果です。この国民の選択とは、平成の市町村大合併です。公務員を減らす、行政の広域化を図ることを国民が選択したわけです。市町村合併とは人員削減と市町村の面積を広くしたものですから、公助の役割を減少させることを意味しています。公助の役割を減らしたわけですから、自助、共助の割合が高くなったのです。ですから防災対策は自助、共助が大前提の基礎となっています。

- 巨大災害が発生すると市町村が同時に被災することになります。近隣の市町村と助け合いの協定をしていても、人の派遣や物資の支援などで助け合うことはできません。同時に被災した場合に備えて、250kmから300kmぐらいの位置にある市町村と災害時の相互支援の協定を結んでおくことが大切です。和歌山県と滋賀県など広域で支援体制を整えておくことが備えになります。

- 災害対策士の講座を受けた人は、資格を取得する前に見えた災害現場と資格取得後に訪れた災害現場の見え方が違います。同じような現場に立ったとしても見えているものが違うのです。これが知識なのです。知識があって災害支援を行うのと、知識無くして災害支援を行うのとでは、取るべき行動は全く違ったものになります。

- ゆとり教育が導入されてから、高校の授業で地学がなくなっています。地学は防災対策に必要な基礎知識となるものなので、高校で地学は必要な科目です。工学部の学生なのに地学の知識がないことは問題だと思います。

主に以上のような知見を共有しました。